I rifugi storici del CAI

"Il RIFUGIO CITTA’ DI BRESSANONE ALLA PLOSE"

- costruito dagli alpinisti di Bressanone del DÖAV nel 1887 in luogo particolarmente panoramico -

Il rifugio Città di Bressanone alla Plose (in tedesco Plosehütte) è ubicato a quota 2446 sull’Alpe della Plose, ad est di Bressanone in provincia di Bolzano.

Costruito nel 1887 dalla sezione di Bressanone del Deutscher und Österraichiscer Alpenverein, dal 1924 è di proprietà della sezione di Bressanone del Club Alpino Italiano.

Dislocato a pochi metri dalla sommità della montagna, costituisce un punto particolarmente panoramico che consente di spaziare con la vista dalle Dolomiti alle Alpi Venoste e Breonie dalle Dolomiti di Brenta, all’Ortles e all’Adamello.

A quota 2486 è possibile consultare un cerchio di orientamento con il nome delle principali cime visibili.

.

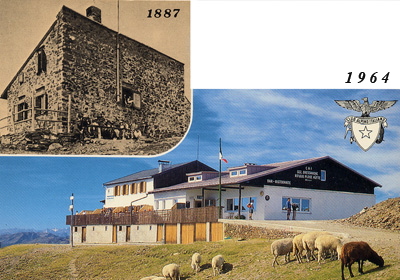

Il rif. Plose (costruzione iniziale e dopo il secondo ampliamento)

La Plose, montagna di Bressanone ricca di risorse.

Il massiccio della Plose culmina con cima Telegrafo, a q. 2486, e Forca Grande, a q. 2575, ed è circondato dalle valli Eores e Luson. Appartiene geograficamente alle Dolomiti, ma ne differisce nelle caratteristiche geologiche; la Plose, infatti, è composta prevalentemente da filladi quarzifere.

Le cinque province dell’area dolomitica e cioè Bolzano, Trento, Belluno, Pordenone e Udine hanno inoltrato la richiesta affinché le Dolomiti (per meglio dire 9 siti montuosi ben circoscritti) siano dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Il progetto è nato quasi 20 anni fa e molte associazioni lo sottoscrissero Il consiglio centrale del CAI, su proposta Club Alpino Accademico Orientale del giugno del 2000, approvò unanimemente l’iniziativa.

La montagna di Bressanone è ricoperta di boschi, prati e pascoli dove prevalgono i pendii dolci e le terrazze su cui sorgono numerose frazioni: S. Andrea, S. Leonardo, Clerant, Melluno, Eores e Plancios.

Nei boschi, ben curati, crescono soprattutto l’abete rosso, il pino silvestre, il pino mugo, il larice e il pino cembro. Il pino cembro, o cirmolo, fornisce un legno a struttura omogenea, abbastanza tenero, leggermente profumato, non soggetto né alle scheggiature né all’”effetto cipolla”. E’ particolarmente idoneo alla lavorazione artistica e per il mobilio anche perché non è intaccato dai tarli.

Vi sono numerose varietà di fiori, da ricercare soprattutto in terreni non adibiti a pascolo.

Ovunque, ma in modo particolare nelle radure, cresce un sottobosco variegato con molte specie di funghi. Oltre ai funghi (che sono protetti da una legge provinciale) è possibile raccogliere lamponi, mirtilli neri e rossi. Per la protezione della flora la Provincia autonoma di Bolzano, con legge 13/1972, ha disposto il divieto di raccolta di 23 specie di fiori; il divieto per alcune specie, quali ad esempio le orchidee e le genziane, si estende a tutte le varietà nostrali. L’appassionato di fotografia naturalistica può portarne a casa le relative immagini. Delle specie non protette, è consentito raccogliere non più di dieci steli fioriferi.

La fauna molto ricca è composta di lepri, caprioli, stambecchi, camosci, scoiattoli, marmotte e numerose varietà di volatili, compresa l’aquila reale.

La Plose è percorsa da numerosi sentieri di carattere escursionistico, ma anche di relax come ad esempio la Karlspromenade, realizzata agli inizi del XX secolo in onore dell’arciduca, Karl Franz Josef (ora beato) che sarà l’ultimo imperatore austro-ungarico, sovente ospite della città.

Da segnalare l’alta via di Bressanone, l’alta via dei cirmoli, l’alta via delle Tre Cime, l’alta via n. 2 delle Dolomiti Bressanone – Feltre (detta delle leggende), e l’alta via n. 8, Bressanone – Salorno.

Il rifugio è collegato a Bressanone da una rotabile, dove è ammessa la circolazione fino a Valcroce (q. 2050). D’estate e in autunno, la Plose è molto frequentata dagli escursionisti e dagli appassionati di parapendio.

La montagna di Bressanone fornisce l’acqua per l’acquedotto comunale, per quello irriguo a pioggia e per l’imbottigliamento dell’omonima acqua minerale.

Numerosi masi (fattorie) sono dislocati sui pendii fino oltre i 1500 metri di altitudine dove è praticato soprattutto l’allevamento del bestiame per le produzioni lattiero-casearie. Anche l’esercizio dell’alpeggio è molto praticato e redditizio.

E’ conosciuta anche per la rinomata stazione sciistica che ha contribuito non poco allo sviluppo turistico della città e delle frazioni; lo stesso rifugio Plose ne beneficia. La prima sciovia risale al 1951 e fu realizzata in zona rifugio sci, seguirono altri impianti nel ‘54, ’59.

Nel 1964 fu completato, infine, il collegamento Bressanone-rifugio con due funivie e una bidonvia.Gli impianti furono rinnovati completamente negli anni ‘80.

Sulla Plose è attiva da oltre 40 anni la rinomata Scuola Sci Plose.

La stazione sciistica vanta una pista da discesa, la Trametsch, considerata la più lunga dell’Alto Adige, che in pochi minuti permette di percorrere nove chilometri e un dislivello di 1400 metri.

Bressanone città principe-vescovile del Sacro Romano Impero Germanico e centro culturale.

L’antica città di Bressanone (in latino Brixia Tyrolis o Brixina, in tedesco Brixen e in ladino Persanù), che lo scrittore Diego Valeri considera la più bella città delle Alpi Orientali, occupa l’ampia conca al centro della Val d’Isarco, a quota 559, alla confluenza dei fiumi Rienza e Isarco.

La sua storia, molto interessante, ha inizio il 13 settembre 901 quando il re dei Franchi, Ludovico IV il Fanciullo, donò al vescovo Zaccaria di Sabiona (Chiusa all’Isarco) la proprietà Prihsna, dove verso la fine dello stesso secolo fu trasferita la sede del vescovado. Nel 1027 l’imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, Corrado II il Salico, donò in feudo al vescovo le contee di Isarco e Inn. L’imperatore del S.R.I., Federico I Barbarossa, nel 1179 concesse, infine, al principato la piena sovranità sul territorio, compreso il diritto di battere moneta, di amministrare la giustizia, di sfruttare le miniere nonché di disciplinare le dogane e i mercati. Il Principe-Vescovo aveva il privilegio di partecipare alla Dieta dell’Impero; non era un Grande Elettore. Il piccolo principato-vescovile fu soppresso dall’imperatore Francesco II nel 1803, tre anni prima che il titolo di imperatore "dei Romani" fosse fatto abolire da un altro imperatore: Napoleone I.

La città di Bressanone conserva le mura medioevali e il palazzo principe-vescovile, completo di torri e una parte del fossato, che nel 1973, dopo il trasferimento della sede a Bolzano, fu destinato a museo diocesano.

Unitamente al vicino complesso di Novacella, Bressanone costituisce il maggior centro artistico e culturale dell’Alto Adige. Architettonicamente molto omogeneo e conservato, il centro storico ha un aspetto tipicamente tedesco con caratteristici Erker (sporti) vetrati, portici e merlature. Al centro vi è Piazza Duomo, dove si trova anche il municipio e la chiesa parrocchiale. Di grande importanza storica e artistica, sono il battistero di S. Giovanni con affreschi del XII e XIV secolo e il chiostro con affreschi tardo-gotici.

Il Museo Diocesano è, come detto, nello stupendo palazzo vescovile. Il magnifico cortile del tardo rinascimento ha su due lati tre ordini di logge rinascimentali con statue di imperatori, duchi e conti. All’interno, suddivisa in oltre 50 sale, una ricca esposizione di sculture, affreschi, quadri e porcellane dal romanico ai giorni nostri.

Si possono anche ammirare il tesoro del duomo e una splendida collezione di presepi con circa 10 mila statuette.

Interessanti sono anche il Museo della Farmacia e della Torre Bianca.

Oltre allo storico Studio teologico accademico, vi è la sede di Bressanone della Libera Università di Bolzano e la sede estiva dell’Università di Padova.

Nell’estate del 2008 Benedetto XVI ha scelto Bressanone per la sua breve vacanza. Il Papa è molto legato a Bressanone dove, ospite del seminario maggiore, ha trascorso diversi periodi quando era cardinale. A Rasa, piccola frazione di Naz-Sciaves, quattro chilometri ad nord della città, nacque, nel 1855, la sua nonna materna Maria Tauber Peintner.

L’abbazia agostiniana di Novacella (nel comune di Varna), fondata nel 1142 dal vescovo di Bressanone Artamanno, comprende oltre all’imponente insieme di strutture conventuali ora adibite a centro congressi e convitto, una stupenda basilica di stile rococò in struttura romanica, un chiostro gotico, una grandiosa e ricca biblioteca in stile rococò con preziosi manoscritti e incunaboli nonché una bella pinacoteca. Notevoli sono anche il giardino storico, la chiesetta fortificata, paragonabile in piccolo a Castel Sant’Angelo e la fontana con gli affreschi delle sette meraviglie del mondo; poiché la fontana è ottagonale l’autore ha inserito la riproduzione di Novacella come ottava meraviglia.

Vi è sepolto il celebre poeta, diplomatico e uomo d’arme Oswald von Wolkenstein, che progettò e diresse alcuni lavori di fortificazione del complesso in previsione di una possibile invasione da parte dei Turchi.

Attualmente Bressanone è una laboriosa città di 20 mila abitanti dediti al turismo, al commercio all’industria, all’artigianato e all’agricoltura.

Plosehütte: costruzione e primo ampliamento.

La sezione di Bressanone del Deutscher und Österraichischer Alpenverein nacque il 24 settembre 1875 durante la riunione dei fondatori nell’Hotel Elefante per iniziativa del proprietario Hans Heiss. Il successivo 4 dicembre fu eletto il primo direttivo e il primo presidente, il notaio Ferdinand Hechenberger.

L’assemblea del 24 maggio 1884 elesse il farmacista Ignaz Peer, terzo presidente in sostituzione dell’ing. Johan Merkel, approvò la costruzione del rifugio nonché l’acquisto del terreno.

Dopo tre anni di preparativi e raccolta fondi, la costruzione fu edificata in sei mesi, dopo aver ottenuto un congruo contributo dalla sede centrale di Monaco. Contemporaneamente fu realizzato il sentiero n. 4, che collega S. Andrea al nuovo manufatto.

In un’atmosfera festosa, il 7 novembre 1887 avvenne la solenne inaugurazione alla presenza di autorità, delegazioni di alpinisti di Innsbruck, Salisburgo e Lipsia e del segretario del DÖAV, Emmer. Il parroco di Eores celebrò la Messa solennizzata dal coro Männergesangverein e dalla banda di Bressanone, che eseguì anche la Plose Marsch composta per l’occasione.

Il piccolo rifugio con cucina e stube, che poteva ospitare 20 persone, fu affidato in gestione a Franz Hofer di S. Leonardo, ora frazione di Bressanone.

L’inaugurazione in pompa magna pubblicizzò l’evento, ma non bastò ad attirare i visitatori nella quantità auspicata. La realizzazione di una piccola stalla per consentire di integrare i magri proventi con l’allevamento di bestiame, non migliorò le cose; così come l’inutile susseguirsi di diversi gestori.

L’apertura nel 1898 della Schlüterhütte (ora rifugio Genova al passo Poma), che dista meno di quattro ore di marcia, inaspettatamente aumentò considerevolmente l’afflusso. Analogamente la costruzione di altre strutture ricettive, quali l’attuale Firenze e il Puez, favorì il diffondersi dell’escursionismo alpino a tappe.

Nel 1905, durante la presidenza di Ignaz Mader, medico e storico, l’assemblea dei soci deliberò l’ampliamento della struttura. Furono modernizzati i servizi igienici e realizzati nuovi locali fino a raddoppiare la capacità ricettiva.

La costruzione costò quasi 13 mila corone e 14 mila per l’ampliamento.

Da notare che la credenza di legno lavorato con una certa pretenziosità è tuttora esistente.

Il 21 luglio 1907 avvenne la festosa inaugurazione della nuova struttura preceduta, la sera del 20, da una cena nello storico Albergo Elefante.

1^ guerra mondiale e dopoguerra.

La guerra congelò tutto e causò l’abbandono e il deperimento dell’immobile.

Al termine del primo conflitto mondiale le sezioni altoatesine del DÖAV e, quindi anche quella di Bressanone, si resero indipendenti e diventarono associazioni autonome.

Le autorità italiane approvarono la loro costituzione ed il funzionamento così come la registrazione del diritto di proprietà dei rispettivi immobili.

Giova qui notare per completezza che, invece, gli oltre 30 rifugi dislocati in Provincia di Bolzano, ma di proprietà di sezioni austriache e tedesche del Deutscher und Österraichischer Alpenverein furono incamerati dal Demanio Militare, per effetto del trattato di St. Germain e destinati alla difesa dei confini.

Gradualmente ripresero le attività alpinistiche ed escursionistiche ed i rifugi furono nuovamente aperti, riorganizzati e frequentati.

L’avvento del fascismo modificò radicalmente le cose. Con il decreto n. 13165 in data 3 settembre 1923 della Prefettura di Trento, fu disposto lo scioglimento di tutte le sezioni altoatesine dell’Alpenverein. I beni di proprietà furono confiscati e passati alle nascenti sezioni del Club Alpino Italiano.

Il sindaco di Bressanone, Roman Schwaighofer, in un accorato appello alla Regia Prefettura di Trento chiese che i tre rifugi della disciolta sezione (Plose, Bressanone e Fritz Walde) fossero passati in proprietà al Comune. Dopo 15 giorni il sotto-prefetto Gottardi comunicò che l’esposto non poteva essere accolto. Aggiunse, inoltre, che lo scioglimento dell’Alpenverein e la confisca dei beni immobili di proprietà “erano stati determinati da ragioni d’interesse nazionale e di ordine pubblico”.

Nel 1973 i beni incamerati furono risarciti dallo Stato con 800 milioni di lire. In precedenza, durante le trattative per le modifiche dello Statuto del Trentino – Alto Adige, era stato chiesto all’Alpenverein Südtirol se desiderava riavere i rifugi confiscati, oppure un indennizzo. Fu scelta la seconda soluzione.

Primi anni del CAI Bressanone.

Mentre la sezione di Bolzano era stata fondata già nel 1921, le sezioni di Bressanone, Merano e Brunico furono costituite nel 1923 e i rispettivi soci tesserati dal 1924, quando il Club Alpino Italiano annoverava 71 sezioni e 33.769 soci.

Nella seduta del 12 gennaio 1924 il consiglio nazionale del CAI, deliberò di aggiungere in calce a ciascun regolamento delle sezioni altoatesine una nota “ con la quale vengono categoricamente riservati alla sede centrale ampi poteri per il caso esse avessero in ogni futuro tempo a deviare da un’attività o anche da un indirizzo indiscutibilmente nazionali”.

Pur con questa speciale tutela, mal digerita, ma mai utilizzata, il CAI Bressanone seppe galvanizzare i cittadini di Bressanone con i propri ideali e la passione per la montagna e la natura e attirò numerosi iscritti anche di lingua tedesca.

Il primo presidente fu l’avvocato Augusto Cesa Bianchi, di origine milanese, alpinista amante della montagna e dell’Alto Adige che conosceva e frequentava anche prima dell’annessione all’Italia. I suoi precedenti di diplomatico e di ufficiale gli furono sicuramente di aiuto nel difficile compito intrapreso.

La sezione ebbe in proprietà il rifugio Plose cui fu successivamente attribuito il nome di Città di Bressanone alla Plose e due piccoli rifugi Bressanone e Lago Pausa (Fritz Walde). Questi ultimi furono gestiti fino all’inizio della seconda guerra mondiale e poi abbandonati perché, durante i lunghi anni del secondo conflitto mondiale, subirono danni e razzie irreparabili.

Il rifugio di Bressanone per antonomasia, invece, è stato sempre curato con passione e impegno.

La gestione fu affidata ad Obexer di Eores di cui non si conosce il nome.

Nel 1926, su imposizione del regime, la sezione fu denominata Brennero e sull’intestazione della carta da lettere appariva il motto roboante e retorico “hucusque audita est vox tua Roma parens” (anche qui è sentita la tua voce o Roma genitrice).

Nel 1931 divenne sottosezione della sezione Alto Adige che nel 1933 riassume la denominazione di sezione di Bolzano.

Intanto la guida della sottosezione era stata affidata al dott. Orfeo Cesaro, commercialista e imprenditore di grande personalità, oltre che alpinista e amante della montagna.

Nel 1929 la gestione del rifugio fu concessa alla guida alpina Beniamino Vallazza, già gestore del rifugio Chiusa e Corno al Renon e poi, su pressione del P.N.F., dal 1936 al figlio Carlo fino al 1945. Dal 1943 al 1945 l’immobile fu requisito dai reparti nazisti.

Durante la reggenza di Cesaro ebbe inizio una fortunata tradizione che perdura tuttora, la sagra della Plose. Nella sede di Bressanone è conservato il manifesto originale della prima manifestazione nel 1931.

Ma il regime non perdonò a Cesaro di non essere “allineato” e lo destituì nella primavera del 1938, usando come pretesto l’aver proposto come idoneo a gestire il rifugio Prato Croce un candidato non fascista.

Nel 1939, pertanto, e fino al 1941 la sottosezione fu retta da Ruggero Cesellato che era impiegato comunale di Bressanone.

Crescita della sezione di Bressanone.

Il 12 agosto 1942 il presidente generale del Centro Alpinistico Italiano, Angelo Manaresi, scriveva “al fascista Amedeo Trevisan”: “ sono lieto di comunicarti che il Segretario del Partito Nazionale Fascista, su mia proposta, ha ratificato la tua nomina a presidente della sezione di Bressanone del Centro Alpinistico Italiano”. Per dare una spiegazione a tale insolito linguaggio, giova qui ricordare che il regime fascista intervenne pesantemente nei confronti del Club Alpino Italiano. Gli tolse l’autonomia mettendolo alle dipendenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, fece trasferire la sede da Torino a Roma (Corso Umberto, 4), trasformò la denominazione in Centro Alpinistico Italiano, modificò radicalmente lo stemma con l’inserimento del fascio e dell’aquila imperiale e, soprattutto, controllando le attività e la nomina di tutte le cariche sociali.

|

A chiusura di questa parentesi, si ricorda, infine, che il presidente del sodalizio, durante le cerimonie indossava l’uniforme di gerarca fascista.

Nel dopoguerra il CAI Bressanone si riorganizzò immediatamente e con grande determinazione. Dopo la breve presidenza di Ludovico Cappelletti (1945-46) fu eletto Marcello Refatti cui, nel gennaio 1948, subentrò il dottor Remo Letrari.

La sezione aumentò rapidamente di consistenza e di voglia di fare; numerose iniziative furono portate avanti da un folto gruppo di animatori molto attivi, convinti e appassionati. Già nel 1945 fu fondato lo Sci-CAI, il Coro Dolomiti, il Gruppo Rocciatori e, negli anni successivi, il Soccorso Alpino e cinque sottosezioni (Chiusa, Vipiteno, Brennero, Fortezza e Rio di Pusteria). Nel 1946 ottenne in affidamento il rifugio Genova, già in consegna alla sezione Ligure.

E’ di quel periodo la pubblicazione di un primo notiziario della sezione e l’organizzazione del ballo annuale del CAI, evento mondano molto atteso da diverse centinaia di partecipanti.

La lunga presidenza Letrari è da ricordare soprattutto, per la costituzione, nel 1951, del soccorso alpino, di cui fu il primo caposquadra e per l’ampliamento e l’ammodernamento del nostro rifugio.

Secondo ampliamento del rifugio e nuove attività della sezione.

Con grande impegno finanziario e organizzativo, la sezione deliberò un importante ampliamento della struttura. Numerosi erano i contrari ad una così grande spesa, tutti però concordavano che la piccola struttura era assolutamente inadeguata alle necessità legate alla futura stazione sciistica. Si decise quindi la grande impresa.

Il progetto fu redatto dal geom. Vittorio De Paola, vecchio socio molto attivo.

Di dimensioni quasi triplicate, nella primavera del 1964, il nuovo rifugio fu ultimato. L’ampliamento comprendeva una grande sala, numerose stanze da letto per un totale di 55 posti letto e moderni servizi.

Un impianto centrale a gasolio assicurava il riscaldamento dell’intero edificio; la scorta di combustibile sufficiente a coprire il consumo di 8 mesi era garantita da due grandi serbatoi interrati.

Contemporaneamente all’inaugurazione degli impianti di risalita della società Funivia Plose, anche il nostro bel complesso fu inaugurato con una grande cerimonia.

L’edificio era irriconoscibile e anche esteticamente, la struttura si presentava molto bene.

Nello stesso anno fu ricostituito il Coro sezionale, tuttora esistente, con il nome Plose, diretto per oltre 30 anni da Mario Cattoi.

Nel frattempo era rinato lo Sci CAI che nel 1972 divenne associazione autonoma, denominata Sci club Fana, sotto la presidenza del professor Roberto Scaggiante.

Dal 1972 a Natale del 1974 ebbe vita il notiziario della sezione, Il Sentiero, scritto e “ sudato” dall’amico scrittore e giornalista Fausto Ruggera, che è “andato avanti” prematuramente, circondato dalla stima di quanti lo conobbero.

Dal 1972 al 1976 è stato presidente il geom. Lino Franchini che realizzò l’acquedotto del rifugio con il determinante concorso degli alpini della compagnia genio pionieri Tridentina, Dal 1976 al 1977 fu il turno del maestro di sci e alpinista Franco Titton da sempre impegnato nel CAI, in particolare come ispettore del rifugio e componente della squadra si soccorso.

Dal 1977 al 1989 la guida della sezione è stata nelle mani del dottor Vinicio Sarti distintosi soprattutto per aver curato l’alpinismo giovanile. Durante la sua presidenza è stato festeggiato il centenario del rifugio.

Nel 1989, diedi la mia disponibilità e fui eletto presidente per otto anni. Consegnai il testimone al rag. Annibale Santini che nel 2007 ha passato le consegne all’attuale presidente, Pietro De Zolt.

il Presidente P. De Zolt e il Vicepresidente G. Peluso del

CAI Bressanone premiano la giovane Michela.

La storia del rifugio Città di Bressanone alla Plose è strettamente connessa con quella della sezione; i presidenti ne hanno seguito i problemi e le vicende sempre attivamente e in prima persona, con la passione e l’impegno riservato alle cose importanti che sono una parte della nostra storia. Ecco perché ho ritenuto opportuno elencarli tutti ed esprimere il mio ringraziamento per l’opera svolta con generosità e impegno.

A questo punto reputo necessario rendere omaggio a tutti i gestori i quali, oltre che svolgere un’attività imprenditoriale difficile e impegnativa, offrono aiuto, soccorso e consigli, controllano il territorio dal punto di vista ecologico e della sentieristica e rappresentano la sezione ed il sodalizio agli occhi di tutti. Ecco i nomi di quelli noti e non citati in precedenza: Vallazza Edith con Zorzi Bruno, Furlan Hans, Ramoser, Nardin, Plankesteiner Hartman, Parisi Marcello con Irsara Otto Schlemmer Walter, Obexer Josef, Schlemmer Alex e Kircher Stefan.

Kircher Stefan con famiglia.

I tanti problemi dell’infrastruttura.

Dopo l’inaugurazione della struttura nel 1964, la documentazione tecnica e la concessione edilizia andarono perdute sia presso l’ufficio tecnico del Comune e sia in sezione. Solo dopo poco meno di 30 anni fu rinvenuta l’autorizzazione all’ampliamento e si provvide a tutte le registrazioni.

Negli ultimi 18 anni, anche grazie ai sostanziosi contributi pubblici, il rifugio è stato gradualmente ristrutturato in ogni sua parte, seguendo un elenco delle priorità.

Durante la mia presidenza sono stati rifatti il tetto, la coibentazione esterna a “cappotto”, alcuni pavimenti, la scala interna con potenziamento dei servizi igienici, la cucina, compreso il mobilio di acciaio, gli impianti di riscaldamento ed elettrico, la gabbia parafulmine e l’allacciamento alla fognatura comunale, nel frattempo realizzata.

A proposito di acque reflue è da segnalare che nel 1993, a causa di un ritardo nella realizzazione della rete fognaria per l’intero territorio della Plose, in programma da diversi anni, la sezione fu costretta ad installare, per un solo anno, un depuratore che prevedeva un separatore “alpimat” e un pozzo perdente. Il Plose, come peraltro quasi tutti i rifugi, era nato e vissuto 106 anni senza fossa biologica.

Gli interni sono stati ristrutturati e adeguati alle norme di sicurezza antinfortunistiche, antincendio e sanitarie. Durante la presidenza Santini, sono stati rinnovati il bar, la sala pranzo,le camere, quasi tutti gli arredi del complesso, ampliata la terrazza e rifatto l’acquedotto.

Il grande impegno finanziario e organizzativo per la ristrutturazione ha dato i suoi frutti e il complesso è ora accogliente e funzionale.

Frequenza e manifestazioni .

Numerose e molto frequenti sono state le manifestazioni svolte al rifugio, anche perché si presta in modo particolare, tenuto conto della relativa vicinanza alla città. La struttura ricettiva, inoltre, può essere raggiunta su itinerari diversi e di diversa durata; un’ora e mezza da Valcroce dove c’è il parcheggio anche per gli autobus, tre ore da S. Andrea e in poco più di 4 ore da Bressanone. Infine è possibile e agevole salire con la bicicletta da montagna.

Ogni anno dal 1931, come già accennato, si celebra la sagra della Plose. Il programma spazia dalle gare di tiro alla fune a squadre, alla corsa con i sacchi, alla lotteria e, naturalmente, all’immancabile castagnata. Sovente il Coro Plose del CAI Bressanone partecipa e contribuisce alla riuscita della manifestazione.

Tra le maggiori manifestazioni effettuate di recente, ricordo il raduno regionale di alpinismo giovanile del 1990, organizzato in massima parte da Gianpietro Gelio. Era in palio il trofeo Miglioranza e venne indetta una gara di disegno cui parteciparono oltre 50 ragazzi. Durante la manifestazione il soccorso alpino della sezione, diretto da Silvano Zucchelli, si esibì in una bella e complessa esercitazione che vide la presenza di due elicotteri (uno dovette allontanarsi per un soccorso reale). Al raduno, che registrò un numero particolarmente elevato di partecipanti, erano presenti autorità, tra queste il vicesindaco di Bressanone Dario Stablum e, naturalmente, Fulvio Gramegna e Vinicio Sarti, presidenti rispettivamente, della commissione di alpinismo giovanile centrale e regionale.

Nel 1994, in occasione del 70° anniversario della sezione ebbe luogo un raduno sezionale con un notevole afflusso di Soci e invitati.

Il Plose è sempre stato un punto d’incontro di alpinisti, escursionisti e sciatori di molte nazioni e diverse culture con conseguente scambio di nozioni ed esperienze; qui, ad esempio, già nel 1990 conobbi da un turista l’uso del sacco lenzuolo e ne proposi l’adozione durante l’assemblea del CAI Alto Adige nell’autunno del 1992. La proposta fu accettata all’unanimità e il CAI A.A. fu il primo dell’intero sodalizio ad usare l’accessorio pratico, igienico e di grande valenza ecologica.

Nei mesi invernali è frequentato da sciatori che praticano la discesa e il fondo, da scialpinisti e dagli appassionati dello snowboard e dello slittino; ognuno può scegliere la pista adatta alle proprie capacità tecniche. Per lo scialpinismo, è da segnalare una gara notturna organizzata dalla squadra di Soccorso alpino del CAI Bressanone, giunta alla quarta edizione. E’da ricordare che la stessa squadra concorre in buona parte al servizio di soccorso piste.

Il CAI Bressanone organizza ogni anno un corso sci, con test finale, rivolto principalmente ai bambini, affinché, oltre alla tecnica dello sci da discesa, vengano a contatto e acquisiscano le prime conoscenze della neve e della montagna invernale.

Ogni anno viene svolta la gara sociale di sci della sezione di Bressanone e, saltuariamente, la gara di slalom gigante del CAI Alto Adige dedicata al professor Mario Martinelli, presidente della sezione di Bolzano e del CAI Alto Adige stesso. In numerose altre occasioni la nostra struttura è stata frequentata per riunioni, corsi e manifestazioni.

Mi piace ricordare che i frequentatori più attenti e rispettosi della natura sono gli alpinisti e gli escursionisti che, a coppie o a gruppi, percorrono le alte vie che passano dal rifugio, per ammirare i panorami sempre belli e diversi, per osservare i fiori, gli alberi e gli animali e per bearsi al sole e all’aria ancora incontaminata delle nostre incantevoli Dolomiti.Vittorio Pacati

il banco bar del rifugio.

angolo self-service.

Notizie pratiche

- RECAPITI: Telefono: rifugio 0472521333 (è anche fax); gestore 3488900919; CAI Bressanone:

0472834943.

Sito Web: plosehuette.com; mail to: plosehuette@dnet.it

- ACCESSI: da Bressanone in 4,5 ore (segnavia 4); da Bressanone seguendo il sentiero n. 6, 5 ore;

da S. Andrea in 3 ore (segnavia 4 ); Da Vacroce in 1,5 ore (segnavia 4 alta via n. 2); da

Luson in 4 ore (segnavia 3).

- TRAVERSATE; al rifugio Genova al Passo Poma in 4 ore (alta via n. 2 e 8).

- ASCENSIONI: Sass Putia su sentiero parzialmente attrezzato, in 7-8 ore ( andata e ritorno).

Monte Forca Grande in 2 ore (andato e ritorno).

- LE ALTE VIE:

- L’alta via di Bressanone: partenza da Valcroce, segnavia 30 fino a rif. Malga Buoi, segnavia 6 fino al rif. Plose indi discesa a Valcroce seguendo il sentiero n. 3, in 5 o 6 ore.

- L’alta via dei Cirmoli: partenza da Valcroce, seguire il segnavia 30 fino a Malga Buoi e ritorno in 3 o 4 ore.

- L’alta via delle Tre Cime; partenza da Valcroce sentiero n. 3, al rif. Plose, piccola deviazione al M. Telegrafo, e poi con il sentiero n. 7 al M. Forca Grande q. 2575 e ritorno a Valcroce in 4 o 5 ore.

- L’alta via delle Dolomiti n. 2 (delle leggende) ha inizio a Bressanone e termine a Feltre. È suddivisa in tappe (da 13 a 16) e comprende numerose varianti. Le montagne più belle e famose che si incontrano nel percorso sono Puez-Odle, Gruppo del Sella (in particolare si transita dal passo Gardena e dal passo Pordoi), Marmolada e le Pale di S. Martino (si transita dai passi Rolle e S. Pellegrino).

La via è stata prolungata da Innsbruck a Bressanone di 9 tappe col nome via Europea perché transita dal rifugio Europa (ex Venna alla Gerla). Il prolungamento da Feltre a Bassano del Grappa, denominato alta via n. 8 delle Prealpi Bellunesi o degli Eroi, consta di 4 tappe.

- L’alta via n. 8 delle Dolomiti inizia a Bressanone e termina a Salorno. È suddivisa in 10/14 tappe e comprende alcune varianti.Fino al rifugio Genova coincide con la n. 2.

- CARTOGRAFIA: Kompass n. 56 Bressanone.

- BIBLIOGRAFIA: -Ed. Sez. Bressanone del CAI AA: Montagne senza confini di Fausto Ruggera,

1994.

-Ed. Athesia: Il Palazzo vescovile di Bressanone di Karl Wolfsgruber, 1988.

|

|